第2部 009話

![]()

事件の依頼主は行方をくらませた。

おそらく、自分の息子がダーザイン化

していること……さらに恐ろしい罪に

染まっている事に目を背けるしか

なかったのだろう。

少女は、カフェ「ブラックボックス」

の空き部屋で匿う事になった。

混乱しているのか、警戒しているのか、

そのように躾られてしまっているのか………

鍵がかかっていない部屋から、

出てこようともしない。

少女は、クッションのよくきいたベッドの

脇で、膝をかかえて窓を見ていた。

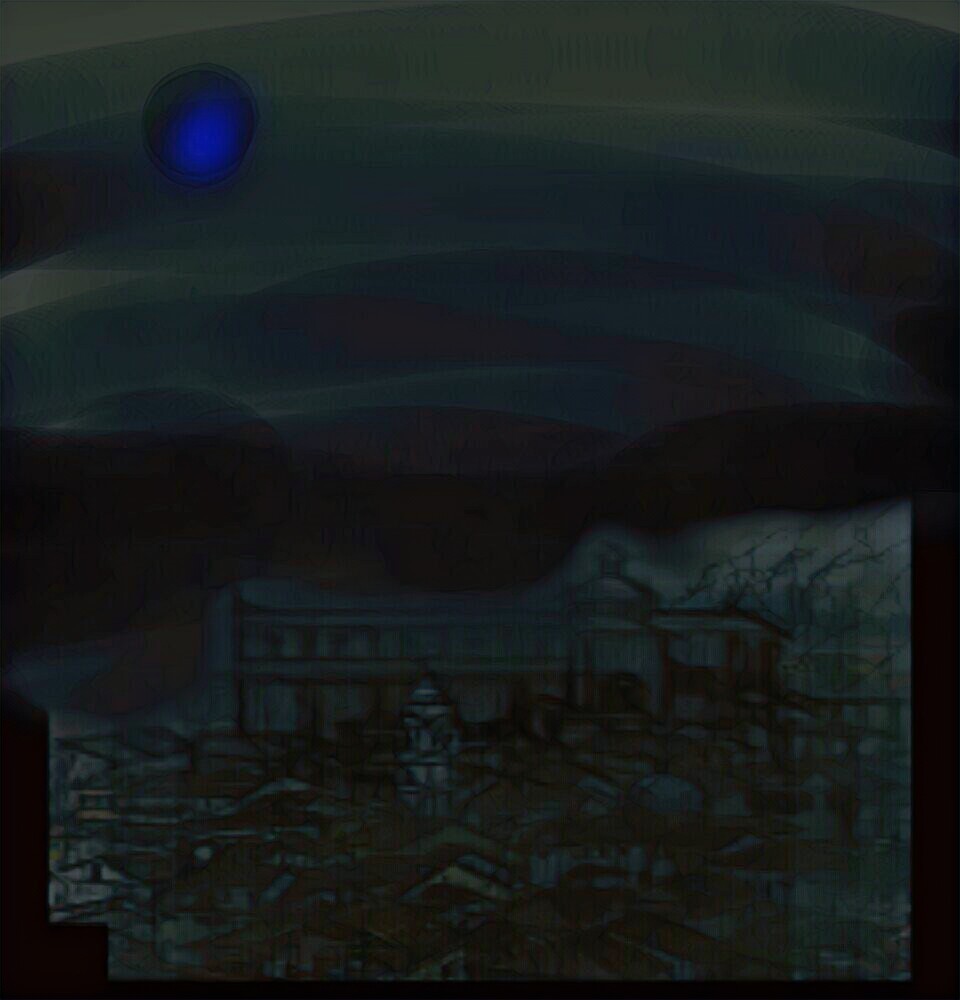

月がみえる。

窓がある部屋は初めてだ。

誰かのいうとおりに従っていれば、

乱暴をされることもなかったし、

外の世界にさしたる興味もなかったから、

「自由にしていい」と言われても、

何をすればよいのか特に思い付かない。

幼いときは、よく母の手伝いで街を回った。

肩車をしてもらって、

街灯に鈴を取り付けるのが楽しかった。

母が通ってた教団が解散になって、

少女は、あの人がホントの母では

なかった事を知らされた。

子供が極端に少ないこの街では、

少女の存在はもの珍しく、

母親気分を試してみたかったのだろう……。

あの人が教えてくれた、

秘密のリリックのおかげで、

なんとか生きていけた。

たけど、訳がわからないまま

閉じ込められることにもなった………。

彼女は、今、この部屋が安全なのか

どうかの判断ができずにいた。

コツ……コツ……コン

廊下を杖でつつく音がする。

いつもの男の人だ。

食事の時間に迎えにくる。

一階の、お店のテーブルで、

まかないを食べるのが、ここの習慣らしい。

「入っていいかい?」

「……開いてる…です」

扉をあけると、レヴィンは手探りで壁を

つたい歩き、椅子にたどりついた。

「食事ができるまで……少しいいかい?」

この建物は、彼らのもののはずだけど、

この部屋の物は少女の了解を得てから

使ってくれる。

「はい……どうぞ」

レヴィンは不器用に椅子に座ると、

耳を少女に向ける………目が見えないのだ。

「首の布は着けてくれてるかい?」

「はい」

少女は、自身の首に紅い布が巻き付いてる

のを、思い出した。

この部屋にいていい代わりに、

この布を着けておく………それが条件だった。

「それは、君が、自分の能力を

使いこなせるまでのリミッター

みたいなもの」

「約束を守ってくれてて嬉しいよ」

「約束を守ってくれてる君に、

プレゼントをしたくてね」

レヴィンはポケットから、

水晶球をとりだした。

水晶球は碧い光で満ちている。

「綺麗………」

少女は、水晶球を手に取った。

中に紅い光が灯りだした。

レヴィンは、しずかに聴く。

「何色になってる?」

「紅………ん? 碧に戻っ……紫?」

「それは、君の声に反応してるんだ」

「…………声」

「君の声や、歌は、

ダストに作用するみたいだね………」

「その水晶球を”碧”に保つ練習をするといい」

少女は、美しく彩りを変える水晶に

目を奪われた。

「私………こんなステキなもの……いいの?」

「あっ………いいんですか?」

レヴィンは、優しく微笑んだ。

「僕にはもう必要ないからね」

「君の方が巧くつかえそうだし」

「でも、お礼もできない」

レヴィンは、いたずらっぽくもったいつけた。

「ん~」

「では、お礼のかわりに君の名前を教えてくれるかい?」

「誰が最初に教えてもらえるか、賭けてるんだ」

少女は、ハッとなり、顔を赤らめた。

この数ヶ月、親切にしてくれてる人達に名前すら名乗ってなかった事にきがつき、急に恥ずかしくなった。

「私………オトネです」

「ごめんなさい」

名前を聞かれるなんて何年ぶりだろう……。

「よし、オトネ」

「食事にいこうか」

「二人が待ってるよ」

水晶の光は、月の光によく似ていた。

![]()

![]()

“AZURELYTONE 2-009” への1件のフィードバック