第一部 006話

店内では、古びているけど、

美しいレリーフが刻まれた

ジュークボックスから、

ここちよい音色が、響いている。

ルール1

「メニューはスープのみ」

ルール2

「店で流してほしい曲を選ぶ」

「この二つを聞くだけだ」

「簡単だろ?」

この店でスープをごちそうになってから、一日、また一日と親切に甘えるようになっていた。

「あっ…はい」

「でもなんで僕に説明を?」

「オーダーをとる役を

探してたんだ…。」

「……いやでも」

「俺達は、接客が苦手でね」

「俺は、すぐに客と話し込んでしまう」

「ミヅキに至っては

殆んどをメニューを聞き間違える…」

「(………なんで店してるんだろう?)」

「君が来てから、1週間…」

「記憶ももどらないし、

行くところもないだろ?」

「は…い 、おいてもらえる

のは助かりますが…」

「よし、決まりだね」

ティンカーベルの彫刻が施された扉が、

かわいた鈴の音と共に開く。

「あっ」

「早速、お客さんだな」

有無をいわせず、レヴィンは

f にメニューを持たせた。

「あっ………い…らっしゃいま…せ」

入って来た老婆は、少し意外そうな顔をしたが、ゼンマイ仕掛けの様な f の動きをみて顔をほころばせた。

「あら かわいい店員さんね」

「では、トマトとバジルの

スープにしようかしら…」

「デビューおめでとう」

メニューをきいて戻った f をレヴィンは

優しく迎える。

「彼女はうちの常連客なんだよ

優しい方だったろ?」

「うん………ぇっと」

「注文はトマトとバジルのスープ」

「それと……音楽は

『アズレリイトオン(碧天の調べ)』」

「ジュークボックスに曲目がなくて……」

レヴィンの表情が一瞬固まる。

「……わかった」

「俺が運ぼう…」

ミヅキが静かに応えた。

「…しかし」

ミヅキは、絶句するレヴィンの肩を叩き、

厨房へ入っていく。

「お待たせしました」

「ありがとう…」

「……………いいのか?」

「ええ……『血』にしたがうわ」

彼女は永く秘めていた感情を、

力なく吐露した。

「とうぞ…」

ミヅキがスープを差し出す。

老婆はそれを支えた…

その手の震えを止める事は

できなかった。

老婆が皿に触れると、

その縁が紅く光る。

それは、一瞬にして

ミヅキの手のひらに

吸い込まれた。

「『血』の願いは受け取った…」

「…ゆっくりしていってくれ」

「おいしそうね」

「……いただくわ」

胸の前で組み合わされた手は、

食事に対する感謝とは

違う祈りのために見えた。

・

・

・

外は、碧い月が昇っている。

「紅い月と碧い月……どっちが」

「昔、太陽とよばれた星だっけ?」

「まぁ……いいか……」

碧い光に照らされて、

一人の男が佇んでいる…。

「うちの店は、内側の者が許可しないと

中には入れなくなっている」

「この意味がわかるか?」

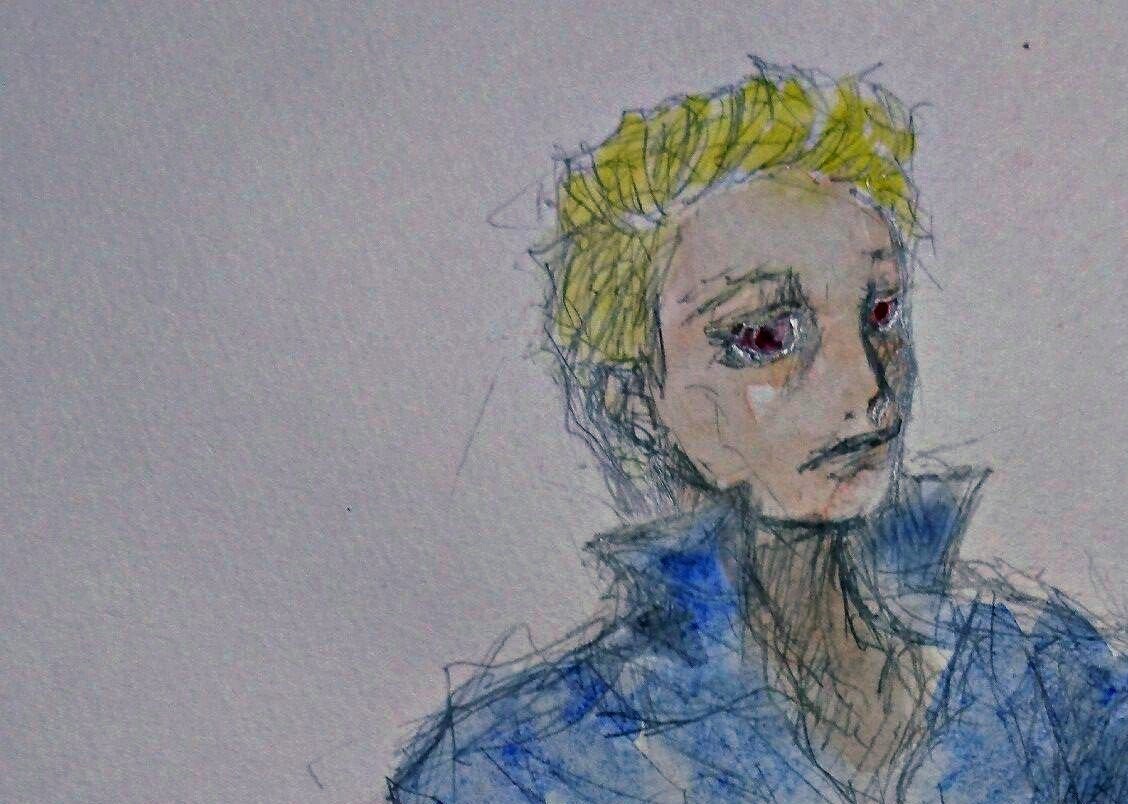

その蒼白い人形の様な顔に、

瞳だけが深紅に灯っている。

「妻は…どこだ?」

「娘は妻を亡くし

混乱してる…」

「だから、俺はダーザイン(不死者)

となって支えた…」

男の絞り出すように言葉を吐き出す。

「妻は…俺がいないとダメなんだ」

ミヅキは寂しげに男に語りかけた。

「解らなくなってるのか?」

「あの老婆は、あんたの奥さん

ではなく あんたの娘だ……」

男は激しく頭を振り、

現実を受け入れようとしない。

……………………できないのだ。

ミヅキは静かに距離をつめる。

「……娘さんから依頼をうけた」

「血のねがいだ……」

「……血のねがい……だと?」

「だと……」

男の瞳に、なげやりな凶悪さが増す。

ミヅキは続けた。

「血には、その主の本当のねがいが

籠っている 意思を越えた ねがい……」

「ねがいは……『自由が欲しい』」

店でアズレリイトオンを選曲する………。

それは、ミヅキに血のねがいを

依頼することだった。

「血のねがいを優先する」

「それが 俺のルールだ」

それが、たとえ残酷な結末になるとしても。

ミヅキの瞳が深紅に染まりはじめる……。

“AZURELYTONE 1-006” への1件のフィードバック