5-012(1470)

【サヨの】

ダーザインには、稀族、眷族という二つの階級がある。

始祖の力は、強力で、その血を一滴でも取り込んだ者は、稀族となり不死性を得る。

その稀族でも、ダーザインの能力を使用し続けると真理化、つまり獣に近づく。そのため、身体の部分、一部を人間に戻す必要がある。人間と取り替えるのだ。取替に使われた人間も部分的に不死性を得る。それが、眷族と呼ばれるダーザインだ。

それは、街でも一部の稀族しか知らぬ神聖なる儀式の筈だった。資質ある孤児を三十歳まで育て、才覚のある者は稀族。ない者は眷属として稀族に仕える。

しかし、クロウズは、その儀式を濫用。自身の趣味で、瞳を入れ替え、顔を入れ替え、身体を入れ替えた。そして、爆発的に自身の眷属を量産し街の支配権を拡大した。

さらに、自身の歪んだ欲を満たすためだけの眷属をも作り出した。年端もいかぬ少女を不死者として……。

それが、サヨであった……。

サヨがメフィストを取り込んだ事で、不死力の勢力図が代わる。

ダストが、アズレリィトオンを奏でるオトネと、水晶球の重力を手にするレヴィンに凝縮されていく。

レヴィンは、一歩ずつオトネに近づく。

「大丈夫……もう歌わなくていい」

「ダストは、俺がなんとかするから……」

オトネは、意識が朦朧とするなか、歌をやめようとしない。酸欠で焦点の合わない視線が、レヴィンを捉えた。

【過去の総てを笑い飛ばせ】

【今の総てを愉しめ】

【未来をひとつ決断しろ】

(レヴィン……あなたが教えてくれたこの旋律が、人々を目覚めさせたの。奇跡が起きたの。起こせたのよ。)

ナンジワレトトモニ

(なにもない、なにもできなかった私が、人を救えるなんて……)

(誰かの思惑なんてどうでもいい)

(私に出来ることがある)

(あなたが教えてくれた)

美しい歌声が建物を震わせる。とりまく漆黒のダストがオトネに感銘しつ閃光を放つ。

一瞬の微かな光の煌めきが、レヴィンに確信を与えた。

(やはりな……ダストが黒く見えるのは、物資の存在を引き留め凝縮しているからだ)

(ならば……光を集めることも……)

レヴィンの掌、指輪と水晶球に光が滲みはじめた。

この二つがあっても、オトネの唄を超える事ができていない。

だが、レヴィンには、切り札があった。

それは、ミヅキに託した《血のねがい》だ。

引き寄せたダストがレヴィンの身体に吸収されている。それは、指輪と水晶球の引力。そして、高速回転でさらなる重力が加わった水晶球の力だ。

重力……つまりは、物体同士が引き寄せる引力に回転の遠心力を加えたもの。

「ぐぁああああ……が……っ!!」

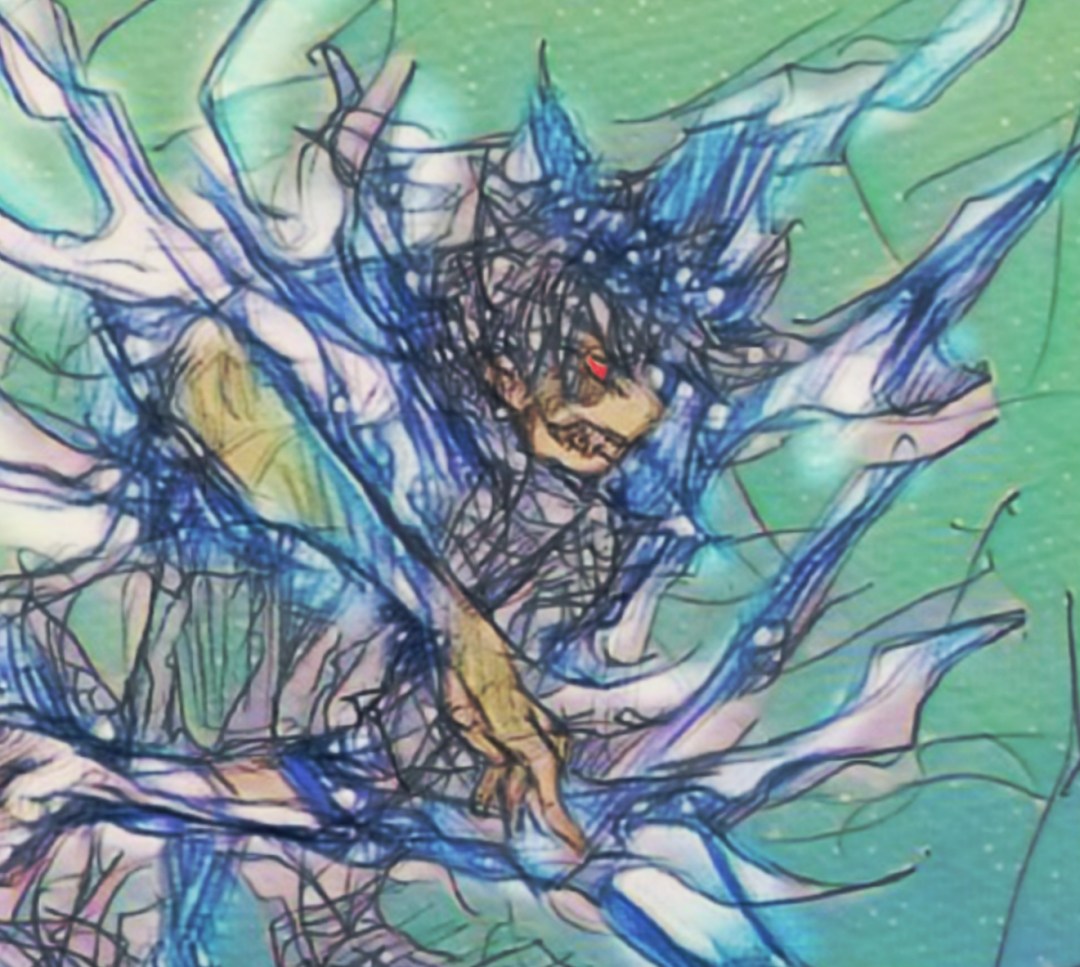

繰り返したアレーテウェイン(真理化)によって、ミヅキの両手両足は、原型を留めていない。いや、メフィストの捷さに、人間のカタチではついていけないのだ。

肉体は精神の器。容姿が変われば、中身も変わる。

獣の悪魔に対応する精神……。

《殺す》

《喰い殺す》

(はっ……今、俺はなにを!?)

(やばい……精神が呑み込まれる……)

(だが、このままメフィストに、ダストを吸収させれば、さらにコイツが脅威になる)

(直結しているサヨも意識を乗っ取られるだろう)

(レヴィンに策があるはずだ……血のねがいの意味……)

(しかし、この策は……たが他に手はない……)

(それまで、コイツを足止めしなければ……)

(それすら……このままでは)

目の前に立ち塞がるメフィストは、見せ付けるようにダストを頬張りながら、ミヅキの隙を伺っている。

迷っている隙はない。

「アレーテウェイン!!」

ミヅキは、《血のねがい》を残して、人間としての自我を捨てた。

そして、

【アズレリィトオンがとまる】